A pochi giorni dalla scomparsa di Giorgio Armani, 91 anni, la domanda che non poteva non tornare di moda è: “perché “Re Giorgio” è stato così importante per la moda, e per l’immaginario del Made in Italy, da cambiare il modo in cui ci vestiamo, lavoriamo, andiamo al cinema? “

La risposta passa da una biografia esemplare, da una visione ostinatamente indipendente e da un’estetica che ha reso la semplicità il nuovo lusso.

Una vita in breve

Piacenza, 1934. Studia medicina, presta servizio all’ospedale militare di Verona e poi sceglie la moda: prima vetrinista e buyer alla Rinascente di Milano, poi il salto da Nino Cerruti. Nel 1975, insieme al compagno e socio Sergio Galeotti, fonda il marchio che porta il suo nome. Cinque anni dopo arriva il “colpo di scena” pop: Richard Gere in American Gigolo indossa i suoi completi, e l’estetica Armani – giacche destrutturate, palette neutre, linee fluide – diventa linguaggio globale. Da lì in poi: Emporio, Armani Exchange, Armani Privé, la casa, gli hotel, i profumi (in licenza con L’Oréal). Una visione coerente, capace di attraversare decenni senza inseguire il rumore del tempo.

Che cosa ha significato Giorgio Armani per il Made in Italy

Armani è stato la grammatica della sobrietà italiana. Ha portato all’estero l’idea che l’eleganza potesse essere silenziosa, funzionale, universale. Dal red carpet di Hollywood agli armadi dei professionisti, lui ha trasformato la giacca in un gesto quotidiano e la “power suit” femminile in un simbolo di autonomia. Al tempo stesso ha spinto l’industria italiana fuori dai confini: primi investimenti strutturati in Asia, diffusione delle linee accessibili (Emporio) per ampliare il pubblico senza tradire il DNA. È anche così che “Made in Italy” è diventato un marchio culturale, non solo commerciale.

La dedizione (maniacale) al mestiere

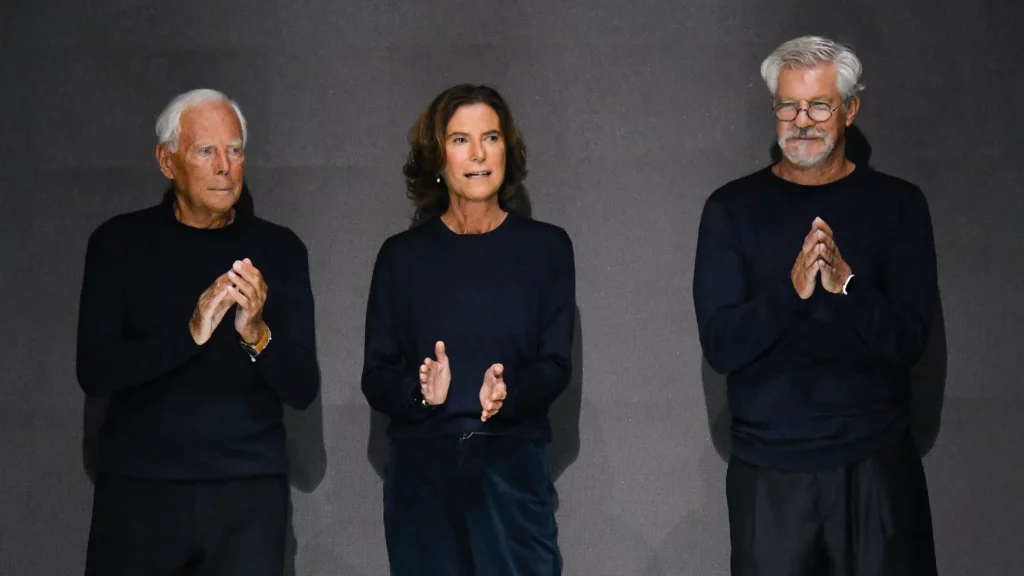

Armani ha costruito un impero restando artigiano. Leggende metropolitane milanesi, e immagini, lo raccontano a sistemare manichini in vetrina, a ritoccare un nodo di cravatta, a truccare una modella poco prima della sfilata. Non era folclore: era control freak positivo, l’idea che lo stile si difende nel dettaglio. Fino all’ultimo.

Pochi giorni prima di morire, in un’intervista al Financial Times, ha lasciato una confessione: «Il mio unico rimpianto è aver passato troppe ore a lavorare e non abbastanza con amici e familiari». Un uomo che ha fatto dell’abnegazione la propria firma, capace però di rimettere le cose in prospettiva.

L’impresa: indipendenza come programma

Mentre il lusso si consolidava in grandi conglomerati, Armani ha scelto un’altra strada: restare indipendente. Nel 2016 ha istituito la Fondazione Giorgio Armani per “salvaguardare la governance” e preparare una successione ordinata, guidata da familiari e collaboratori storici, senza snaturare l’identità del marchio. Nel 2024 il gruppo ha chiuso con 2,3 miliardi di ricavi e un EBITDA di 398 milioni, in flessione in linea col rallentamento del settore ma con investimenti record su retail e digitale: un modo, tutto armaniano, di guardare avanti con prudenza.

Cosa ci aspetta ora

Dopo la morte del fondatore, l’architettura di continuità entra nel vivo: ruolo chiave per la Fondazione e per la famiglia (la sorella Rosanna, le nipoti Silvana e Roberta, il nipote Andrea Camerana) insieme a Pantaleo “Leo” Dell’Orco, storico braccio destro sul maschile, e al management (tra cui Giuseppe Marsocci e Daniele Ballestrazzi). Le regole fissate da Armani spingono alla cautela: indipendenza come preferenza, crescita misurata, nessuna corsa alla Borsa nel breve. Gli analisti concordano, il brand dovrà stringere il perimetro, puntare sui canali diretti e sulle linee a maggior margine, senza perdere l’aura di “lusso calmo” che lo distingue.

Il messaggio italiano che resta

Armani ci lascia un’idea semplice e potentissima: l’eleganza è una forma di educazione. È rispetto dei luoghi, delle persone, del proprio tempo. È Milano che parla al mondo senza alzare la voce. E soprattutto è un’impresa “sana”, nel senso più civile del termine, costruita sulla qualità, sulla filiera, sulla coerenza. Una lezione per il sistema moda, ma anche per chi fa impresa in Italia.